益阳医专护理系:追寻伟人足迹 立德树人 铸魂育才

6月15日,“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务......”,铿锵有力的入党宣誓声,在安化梅山文化生态园“永远的传唱”红色文化博物馆内久久回荡。

这是来自益阳医专护理系所有教师党员走进红色教育基地——安化梅山文化生态园“永远的传唱”红色文化博物馆,开展“立德树人守初心 铸魂育才担使命”沉浸式党性教育实践活动重温入党誓词的场景。

“永远的传唱”红色文化博物馆是“益阳市爱国主义教育基地”,由“毛泽东与安化”主题馆和“梅山文化园党建馆”组成,主要讲述伟人毛泽东1917年与1925年两次到安化开展游学和社会调查的故事。老师们认真的参观着每一个展厅,无不被主席励志成才躬身实践的求学精神所感动,被伟人“身无分文,心忧天下”的情怀所折服。

参观结束后,护理系党总支副书记王红云以《立德树人担使命 知行合一育英才——毛泽东游学给高校教育工作者的启示》为题上了一堂生动的党课,她要求大家克服“本领恐慌”,树立终身学习的理念;躬身实践,矢志读好无字书;强化责任,为民族振兴育英才。她鼓励大家牢记高校教育工作者的初心使命,立德树人、知行合一、为党育才、为国育人,扎实履职尽责,争做塑造学生品格、品行、品味的“大先生”,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为健康中国贡献青春和力量!

6月15日,恰逢青年党员罗晓虹的生日,护理系党总支副书记肖学、王红云为她送上了鲜花和巧克力,同志们为她送上了真诚的祝福,罗晓虹老师很激动:“今天我过了一个不一样的生日,我很快乐,也很充实,感谢这个意外的惊喜带给我的温暖。这样的体验式党性实践教育活动很特别、很有意义,让我深受启发和鼓舞,作为高校青年教师,我们要在实践中不断提升能力素质,为学生成长成才保驾护航,服务基层、服务社会,为教育事业的发展添砖加瓦!”(文字:王红云 夏运梨;审核:张鑫)

参观“永远的传唱”红色文化博物馆

不一样的生日

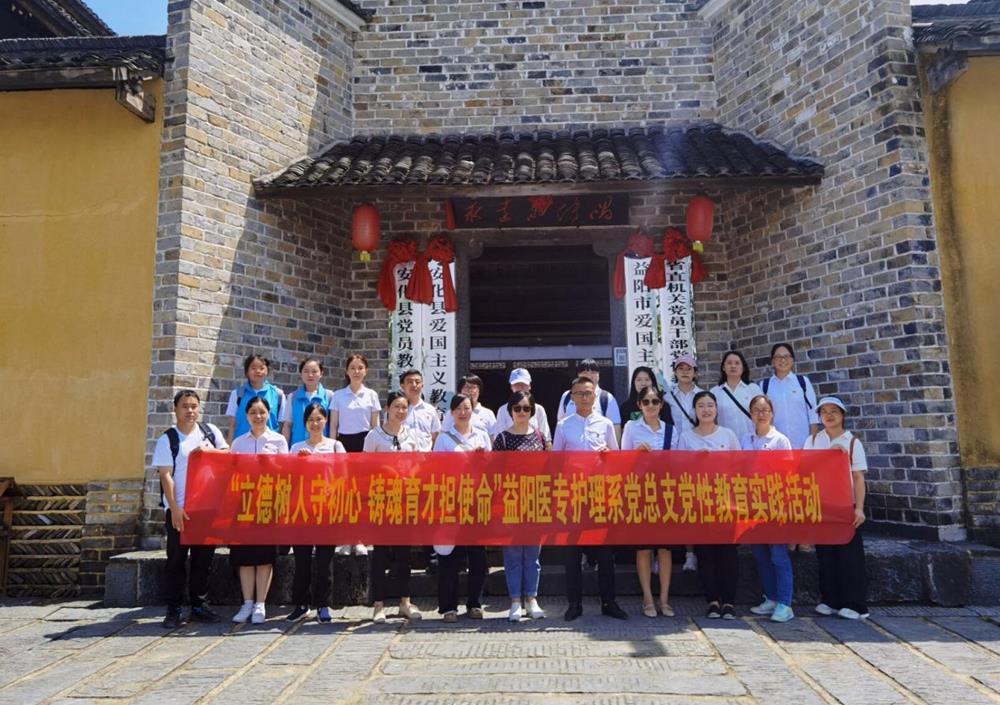

合影

附:王红云党课全文

立德树人担使命 知行合一育英才

——毛泽东游学给高校教育工作者的启示

护理系 王红云

2022.6.15 安化梅山文化园

何谓“游学”?传统上,游学是游学者游历四方、寻师求学、传播思想的文化活动。人有恒言曰:“百闻不如一见。”“读万卷书不如行万里路。”游学之益在于体验,人世间有些知识,有些情感,有些体会,非亲历其境不能得其益,游学的必要性就在于此。

时光倒流,回到105年前的1917年,也是暑假。那一年,正在湖南第一师范读书的青年毛泽东,利用假期,开始了他的“行乞”游学之旅。大约7月底8月初到达安化梅城,与楚怡小学教书的萧子升一起,各带一把雨伞、一个挎包,装着简单的换洗衣服和文房四宝,外出“游学”。他们在安化一中的文庙厢房一住三天,调查民情,拜访学人,游览名胜,感受一方文化。1925年6月,毛泽东再次来到安化“游学”,身无分文,心忧天下,但却将理论和实践相结合,了解民情,熟悉社会,召集教师中的共产党员开会,调查农民运动、传达中央精神,点燃了安化革命的熊熊烈火。

毛泽东游学的重点是:考察风土人情,了解社会状态;掌握民间疾苦,关心群众冷暖。

作为高校的教育工作者,特别是共产党员,能从毛泽东的游学经历中得到些什么启示,才能更好地完成立德树人,为党育才,为国育人的重要使命呢?

一、克服“本领恐慌”,树立终生学习理念。

早在1939年,毛泽东在延安在职干部教育动员大会上讲话时就强调指出:“我们队伍里边有一种恐慌,不是经济恐慌,也不是政治恐慌,而是本领恐慌。”在这里,毛泽东将本领恐慌与政治恐慌和经济恐慌相提并论,甚至比政治恐慌、经济恐慌更加可怕,足见其是一切恐慌的根本。

作为高校的教育工作者,我们的本领恐慌应该比任何一个行业工作者更甚,因为,当今社会日新月异,知识更新瞬息万变,科技发展突发猛劲,学情变化始料未及,如果我们不跟进,就会被甩出十万八千里,我们的教育就会成为一片孤岛,学生也会与我们渐行渐远,教育就会陷入“你拉你的曲,我弹我的调的泥潭”。

毛泽东同志嗜书如命,垂老不倦,是终身学习的典范。他曾说过:“我一生最大的爱好是读书,饭可以一日不吃,觉可以一日不睡,书不可一日不读。”;《共产党宣言》是毛泽东最爱读的书,1939年底,他就讲过“《共产党宣言》,我看了不下一百遍,遇到问题,我就翻阅马克思的《共产党宣言》”,还有《资治通鉴》,他研究了一生,这本书深深影响着他的执政、治学,在他晚年,床头的一部《资治通鉴》被他翻阅得“支离破碎”,只得用透明胶“缝缝补补”。这部300余万字的鸿篇巨制,毛泽东反复研究、批注、阅读了17遍之多;1954年下决心开始学英语的时候,面临着三大困难:年纪大(61岁),基础差,工作忙。但经过长期不懈的积累,他的英语水平达到了可以借助字典阅读一般文章、报刊消息的程度;毛泽东生命不息,读书不止。他已完全不能进食,只能在鼻子下面插着氧气管和鼻饲管,以此维持着生命的最后一丝绿色,仍然以惊人的毅力坚持天天读书。毛主席最后一次读书的时间是1976年9月8日,也就是临终前那一天的5时50分,是在医生抢救的情况下读的,共读了7分钟就昏迷了,再也没有醒过来,9月9日零点10分,伟人与世长辞。

知识改变命运,学习创造未来。学习和掌握知识已成为社会进步的主要推动力,“活到老、学到老”不仅是格言,更应该成为我们高校教育工作者高质量完成教育工作,建设全面小康社会,追求美好生活向往的人生态度。我们应该树立“学习为本”的理念;适应知识经济时代环境变化的“终身学习,终身教育”的理念;把学习引入工作,重新整合学习与工作关系的“工作学习化,学习工作化”的理念;主动提高内在素质,拥有和掌握学习知识的能力,将学习转化为创造性劳动,在不断创新发展中“提高学习力”的理念,让学习成为生活必不可少的一部分。

二、躬身实践,矢志读好无字书

毛泽东多次告诫全党,社会和自然界是一个大学校,那里面的东西——无字的书,多得很,学之不尽,取之不竭。毛泽东之所以能够成功地把马克思主义中国化、把马克思主义基本原理与中国革命实际有机结合起来,最关键的是他读好了中国社会这本无字之书,做好了调查研究这篇大文章。他不仅重视书本知识,也重视实践经验;既提倡读有字之书,也提倡读无字之书,历来反对死读书,读死书。读无字书、考察社会、调查研究,是毛泽东一生都非常重视的学习方法。毛泽东同志是我们党重视调查研究的杰出代表。著名论断“没有调查就没有发言权”就出自他撰写的《反对本本主义》,他说“调查就像‘十月怀胎’,解决问题就像‘一朝分娩’”。

早在学生时代,毛泽东就邀同学利用暑假,步行千里,“游学”农村,对长沙及洞庭湖周边多县做过社会考察。这是他生平第一次读无字之书。大革命时期,他通过调查研究,对中国社会各阶级的历史和现状做出了科学分析。井冈山时期,他通过农村调查,制定了井冈山土地法。30年代初,他通过寻乌调查、兴国调查、长冈乡调查、才溪乡调查,掌握了中国农村土地占有情况的第一手资料,解决了贫农、雇农和工商业者之间的关系及对革命的态度等一系列问题,逐步形成了一套解决农村土地问题的正确政策。60年代初,为了纠正工作中的错误,解决经济困难问题,他亲自组织调查组,分赴浙江、湖南、广东做农村调查,为扭转困难局面,恢复和发展农业生产,起到重大指导作用。晚年由于种种原因,毛泽东调查研究少了,在实践中探索真理没有很好地执行下去,从而出现许多脱离中国国情的“左”倾错误。这也从反面指出了学习脱离实践的危害。

读有字书易,读无字书难;读字面书易,读字后书难。如何读好社会、人生这本大部头的无字之书,唯一的途径就是向社会学习,向实际学习,向群众学习,像毛泽东那样从调查研究做起。从社会的大熔炉当中获取鲜活的动力。高校教师除了自身要做好企业顶岗实践,搞好工学结合之外,还需引领学生走出象牙塔,走进乡村社区,深入田间地头,念好社会实践的“无字之书”。社会实践也是“一堂课”,一堂为服务社会打基础的课。见识到精准扶贫后的巨大变化,才会切实理解什么叫“苦难”“辉煌”;与基层干部一道入户宣讲防疫政策,方能体会“万众一心、生命至上”的深刻内涵,才能帮助大学生在历练中成长,长见识、增阅历,形成正确的世界观、价值观、人生观。学校和教师都要不遗余力,积极搭建更多的优质平台,让大学生的实践活动的形式更丰富、效果更突出,为大学生德智体美劳全面发展提供强大的动力。如何把学生的课堂拓展到社区、乡村、公园、博物馆、科技馆,这是我们应该思考的问题。我们护理系的“天使之翼”志愿服务活动做出了品牌,对学生的健康成长是大有裨益的,我们的社区护理学院正在创办之中,应该是社会实践的一次大胆尝试。值得我们大家一起去研究、发展和弘扬。

三、强化责任 服务社会 为民族振兴育英才

毛泽东身无分文,心忧天下。他的一生是战斗的一生,是为为实现国家富强、民族振兴和人民幸福不懈奋斗的一生。从《湘江评论》上敲响的黄钟大吕——“天下者我们的天下,国家者我们的国家,社会者我们的社会,我们不说,谁说?我们不干,谁干?”到《沁园春·长沙》“问苍茫大地,谁主沉浮?”豪情壮志,从1915年的“五月七日,民国奇耻;何以报仇?在我学子!”铿锵誓言到“胸怀天下,忧乐天下”的境界胸怀,自始至终表现的是一种拯救天下、舍我其谁的责任和担当。

我们要学习伟人的爱国精神,奉献情怀。要把个人发展融入到实现民族复兴中国梦的伟大奋斗中,在奉献“小我”中实现“大我”,在成就“大我”中升华“小我”。更要当好学生的引路人,教育学生加强社会责任感,树立正确的价值导向,培养大学生对人类命运的关注、对国家民族的深厚感情,强化大学生报恩家庭、报效祖国、报答社会的责任意识。引导青年学生做德技双修,知行合一,有温度、有情怀的医学生,扎根基层,服务百姓,把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中,融入人民创造历史的伟大奋斗之中。

这是我们作为高校教育工作者的使命担当,立德树人、知行合一、为党育才、为国育人,扎实履职尽责,争做争做塑造学生品格、品行、品味的“大先生”,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为健康中国贡献青春和力量!

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册